Depuis trente ans, la communauté des Sœurs Xavières est installée dans le quartier de Mireuil, à la Rochelle. Une présence discrète mais profondément ancrée dans le diocèse et dans la vie locale. À l’occasion de cet anniversaire, nous avons rencontré Anne-Laure, Danièle, Odile et Valérie pour évoquer leur mission, leur histoire et leurs projets.

Qui sont les sœurs Xavières de La Rochelle ?

La communauté actuelle est composée de quatre sœurs résidant à La Rochelle et deux autres (Maryvonne et Béatrice) vivant à Salvert, près de Poitiers. Chaque sœur mène une vie à la fois communautaire et engagée dans des métiers très diversifiés :

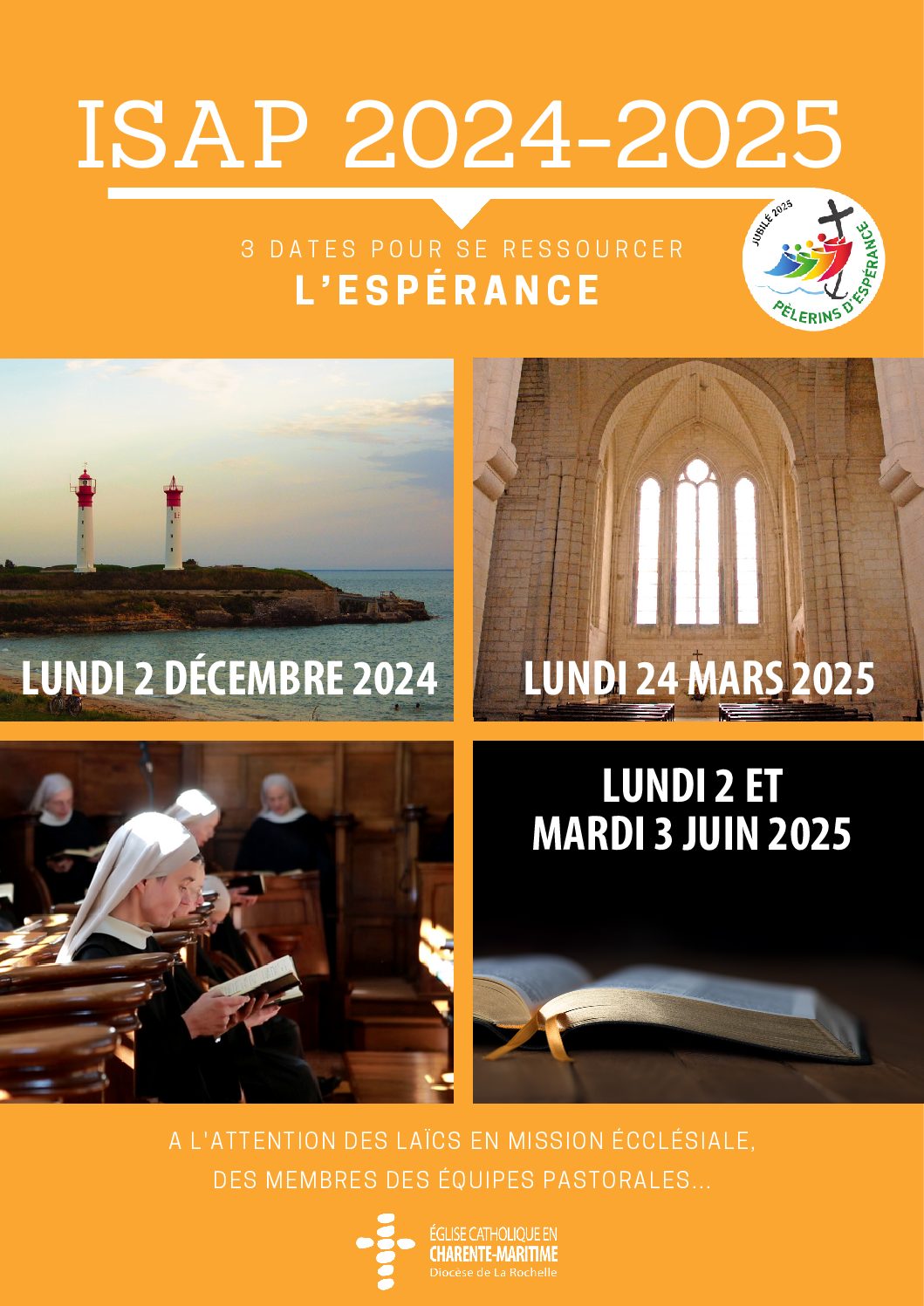

- Anne-Laure est responsable de la communauté et travaille à la Chambre d’agriculture tout en participant au service diocésain de la formation permanente. Elle fait également partie du conseil de la Xavière.

- Valérie, religieuse depuis un an, œuvre dans la responsabilité sociétale des entreprises et accompagne les catéchumènes des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul.

- Danièle, retraitée, est engagée dans des actions bénévoles locales, que ce soit auprès des migrants ou au sein de l’épicerie solidaire, et participe activement à l’organisation de la “Fête des trois quartiers”. Elle est également investie dans le “chemin ignatien 17”.

- Odile, arrivée récemment après plusieurs années à Toulouse, où elle enseignait la théologie à l’Institut catholique, s’apprête à accompagner une équipe de la Communauté Vie Chrétienne (CVX) dans le diocèse, tout en recherchant un emploi.

Pourquoi La Rochelle et le quartier de Mireuil ?

Il y a 30 ans, c’est à la demande de Mgr David que les sœurs Xavières sont venues s’implanter à La Rochelle. Leur mission initiale : contribuer à l’événement diocésain “Cap sur l’an 2000”, avec un engagement particulier auprès de l’aumônerie étudiante et la formation des adultes.

Le quartier de Mireuil s’est imposé comme une évidence : à côté de l’église, un appartement s’est libéré, offrant un lieu idéal pour débuter leur mission. Dès la première année, un second appartement sur le même pallier est venu agrandir leur lieu de vie. Ce quartier s’est rapidement imposé comme un lieu de mission et c’est par choix que la communauté s’y est établi définitivement.

Une installation difficile, une mission enrichissante

Les débuts n’ont pas été simples pour les premières sœurs Xavières à La Rochelle. Seule l’une d’entre elles avait un emploi au sein du diocèse, les autres cherchant du travail dans un environnement difficile. Elles se sont investies progressivement, organisant des ateliers d’alphabétisation et en tissant des liens avec les habitants du quartier.

Aujourd’hui, la situation a bien changé : le quartier de Mireuil s’est rénové et internationalisé. Bien que moins turbulent qu’à l’époque, il reste un lieu de mission et de rencontres. Au moment de la rénovation des immeubles et du découpage de certains ensembles, plusieurs voisins auraient dit : “On veut rester près des sœurs” !

Vie professionnelle et vie communautaire : une articulation subtile

L’un des aspects essentiels de la mission des sœurs Xavières réside dans l’équilibre délicat entre vie professionnelle et vie communautaire. Contrairement à d’autres communautés religieuses qui se concentrent sur des tâches internes ou des missions spécifiques à leur vocation, les Xavières sont pleinement engagées dans le monde professionnel, chacune occupant des postes variés. Cet engagement reflète l’un de leurs principes fondateurs : “Connaître et aimer le monde”.

Anne-Laure souligne à quel point cet équilibre est important pour leur charisme : “Nos différentes professions nous permettent d’être en lien direct avec la réalité du monde contemporain. Nous sommes présentes dans des milieux très divers, et cela nourrit à la fois notre vie spirituelle et notre engagement communautaire.”

Le fait que chaque sœur ait un métier en dehors de la communauté crée une dynamique particulière. Que ce soit dans l’agriculture, la théologie, ou la responsabilité sociétale des entreprises, ces métiers permettent de rester ancrées dans la vie quotidienne des gens. Valérie, par exemple, utilise son rôle au sein des entreprises pour apporter une vision éthique, et dans le même temps, elle accompagne les catéchumènes de la paroisse. Cette double fonction nourrit à la fois sa vie spirituelle et son rapport aux autres.

Odile, théologienne, voit son travail comme une extension naturelle de son engagement communautaire : “Ma mission d’enseignement me permet de partager les fondements de la foi chrétienne avec des personnes qui se questionnent sur leur croyance, et en même temps de réfléchir, au sein de la communauté, à comment vivre cette foi au quotidien.”

Un soutien mutuel entre la communauté et la vie professionnelle

Les sœurs reconnaissent que vivre en communauté tout en travaillant à l’extérieur est un défi, mais c’est aussi une grande richesse. La communauté devient un lieu de ressourcement et de soutien, en particulier face aux difficultés professionnelles. Valérie évoque la manière dont la vie communautaire permet de maintenir un équilibre de vie essentiel : “Le fait de pouvoir partager, de prier ensemble, de discuter des défis rencontrés dans nos métiers nous aide à garder le cap, surtout lorsque nous faisons face à des problématiques éthiques ou humaines.”

Les temps dédiés à la vie communautaire sont structurés pour renforcer ces liens. Une soirée par semaine est consacrée à un moment de partage en communauté, et une fois par mois, un week-end permet aux sœurs de faire une “relecture” de leur vie commune et spirituelle. Ces moments sont l’occasion d’échanger sur des thèmes variés, qu’ils soient spirituels ou plus quotidiens. Danièle, par exemple, raconte comment le bénévolat dans le quartier lui permet de rester connectée aux réalités sociales, mais aussi combien il est précieux de pouvoir partager ces expériences avec ses sœurs lors des temps communautaires.

Une nouveauté cette année est la soirée “surprise”, préparée par l’une des sœurs pour les autres. Cela permet non seulement de créer des liens plus profonds, mais aussi de renforcer la convivialité au sein de la communauté.

Une mission inscrite dans le monde

Pour les Xavières, le travail n’est pas seulement un moyen de subsistance. C’est avant tout leur mission et un moyen de s’incarner dans la société. Comme le dit leur fondatrice Claire Monestès, “Notre cloître, c’est le monde”. Cette phrase guide leur engagement à être présentes là où se trouvent les défis contemporains, qu’ils soient sociaux, économiques ou spirituels. Cette présence dans le monde professionnel leur permet de rester à l’écoute des besoins et des évolutions de la société, tout en ancrant profondément leur mission dans une réalité vécue au quotidien.

Quels projets pour l’avenir ?

Le premier grand projet est la célébration des trente ans de présence à La Rochelle. Une messe d’action de grâce aura lieu à la cathédrale le 13 octobre à 11h. Il y aura également un second temps fort le 1er décembre avec la paroisse St Paul, plus spécialement dédié à leur implantation locale. A ces occasions, la communauté sera heureuse de retrouver quelques “anciennes”, qui viendront faire mémoire de ces trente années de présence à la Rochelle. “Faire mémoire est important”, soulignent-elles. “C’ est l’occasion de réfléchir à ce qui a été accompli, mais surtout de rester attentives aux besoins actuels de la ville et du diocèse.”

Leur avenir n’est pas tracé à l’avance : il est au service des nécessités qu’elles perçoivent autour d’elles. “Il n’y a pas de plan rigide, nous nous adaptons à la réalité du terrain”, explique Danièle. L’écoute et l’engagement restent au cœur de leur mission.

Un ancrage profond dans le diocèse

Au fil des années, la communauté a évolué, mais les Xavières sont devenues une partie intégrante du tissu local. Leur engagement dans le quartier, à la paroisse, et plus largement dans le diocèse de La Rochelle est reconnu et apprécié. “Les gens nous connaissent, ils connaissent et se souviennent également des anciennes sœurs de la communauté”, confient-elles. Cette reconnaissance est aussi une des raisons pour lesquelles elles tiennent à célébrer ces trente années de compagnonnage.

“Contemplatives et missionnaires, nous vivons une vie religieuse au cœur du monde, pour chercher et

trouver Dieu en toute chose, à la manière de St Ignace de Loyola et de St François Xavier. Nous

voulons être des femmes d’espérance et de réconciliation, nous faire proches des personnes dont

l’Eglise est le plus loin.”

Le diocèse a rendu grâce pour ces années de présence, de témoignage et de prière, et a invité le plus grand nombre à participer à la messe d’action de grâce du dimanche 13 octobre, à 11h, à la cathédrale Saint Louis à la Rochelle !

La Xavière a été fondée à Marseille en 1921 par Claire Monestès, originaire de Chambéry et conseillée par le père Eymieu sj. Celui-ci, engagé dans un catholicisme social, rendit Claire sensible à la condition des jeunes employées, vendeuses et ouvrières de Marseille. Elle créa pour elles un restaurant de midi près du vieux port et lança aussi des “missions du midi” pour évangéliser ces jeunes.

Claire, la fondatrice, cherchait une formule de vie religieuse “souple et intense où la part de Marie ne le cède jamais à la part de Marthe” et qui puisse répondre à des missions très diverses et rejoindre ceux dont l’Église est loin ou ceux qui se sont éloignés d’elle.

Les xavières sont des religieuses apostoliques de spiritualité ignatienne. Au nombre de 115, elles vivent dans 18 communautés implantées principalement en France, mais aussi à Toronto, en Cote d’Ivoire et au Tchad. Les sœurs se retrouvent tous les été dans leur maison mère, à la Pourraque, dans le Luberon. Dans notre diocèse, elles sont notamment investies avec les groupes de spiritualité ignatienne.

Le Secours Catholique est labélisé par le Don en Confiance, organisme de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons : à ce titre, le Secours Catholique se soumet volontairement et annuellement au contrôle de cet organisme qui lui délivre son label “Don en Confiance”. La labellisation du Don en Confiance implique le respect de 4 grands principes : Respect du donateur, transparence, recherche d’efficacité et probité et désintéressement.