Du 31 mars au 4 avril 2025, les évêques de France seront réunis à Lourdes pour une nouvelle Assemblée plénière.

Chaque jour, KTO vous proposera un flash à 20h30 pour revenir sur les discussions et les thèmes abordés.

Par ailleurs, le vendredi 4 avril à 16h30, KTO diffusera en direct sur ses plateformes digitales le discours de clôture de Mgr Eric de Moulins-Beaufort.

Ce discours sera son dernier en tant que président de la Conférence des évêques de France, puisque la CEF va élire un nouveau président lors de cette assemblée plénière.

Du 31 mars au 4 avril 2025, les évêques de France se retrouvent à Lourdes pour une nouvelle Assemblée plénière, au cours de laquelle sera élu le prochain président de la Conférence des évêques de France, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Depuis six ans, le président de la CEF est Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims.

En amont de cette assemblée, la CEF organise un point d’étape sur les mesures mises en œuvre pour lutter contre les violences sexuelles dans l’Église depuis la remise du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église).

Cette session a lieu à la Cité Saint-Pierre à Lourdes, les 31 mars et 1er avril. Plus de 300 personnes y participent. Ces rencontres, tables-rondes, ateliers et temps spirituels doivent permettre « d’échanger sur les différents dispositifs et initiatives mis en œuvre par l’Église, mais aussi d’identifier ce qui reste à faire et les perspectives encore à ouvrir, en donnant la parole à des personnes victimes ainsi qu’à des acteurs-clés de l’Église et de la société civile ».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – à lire

Les diocèses de France pour la journée de mémoire des victimes d’abus.

Dans notre diocèse de la Rochelle il existe une cellule d’écoute aux victimes depuis 2021, qui est sur la première page de notre site, comme ci-dessous

l’Année jubilaire 2025. Tous les jeunes sont attendus par le Pape à Rome du 28 Juillet au 3 Août.

l’Année jubilaire 2025. Tous les jeunes sont attendus par le Pape à Rome du 28 Juillet au 3 Août.

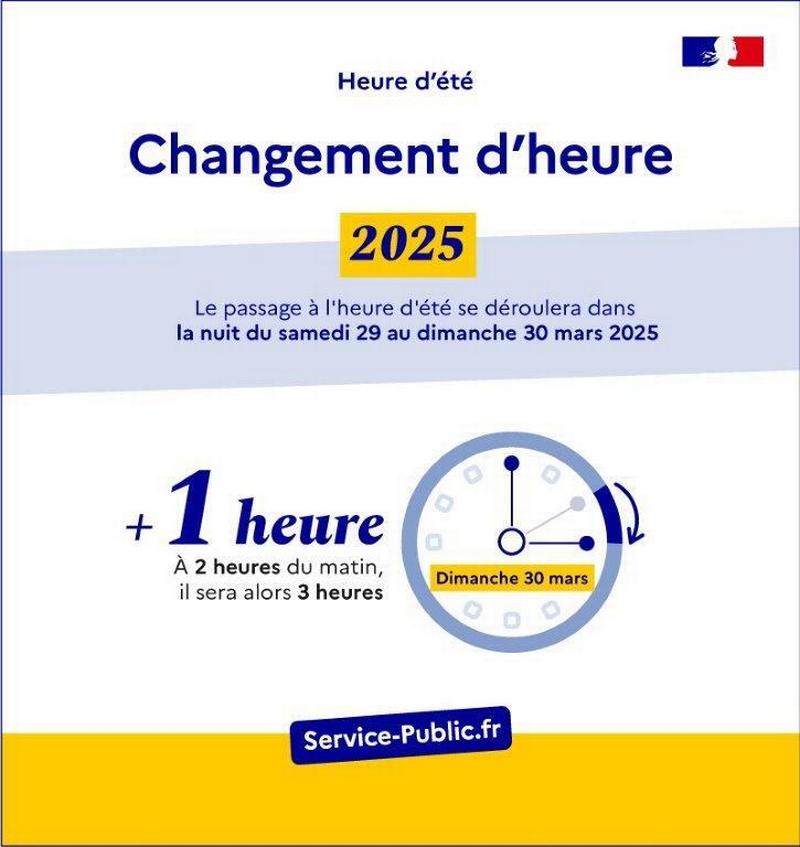

Attention nous passons à l’heure d’été 2025 pendant le Week End

Attention nous passons à l’heure d’été 2025 pendant le Week End

A l’issue de la messe de Saint Louis dimanche 6 avril à 11h00 heures la

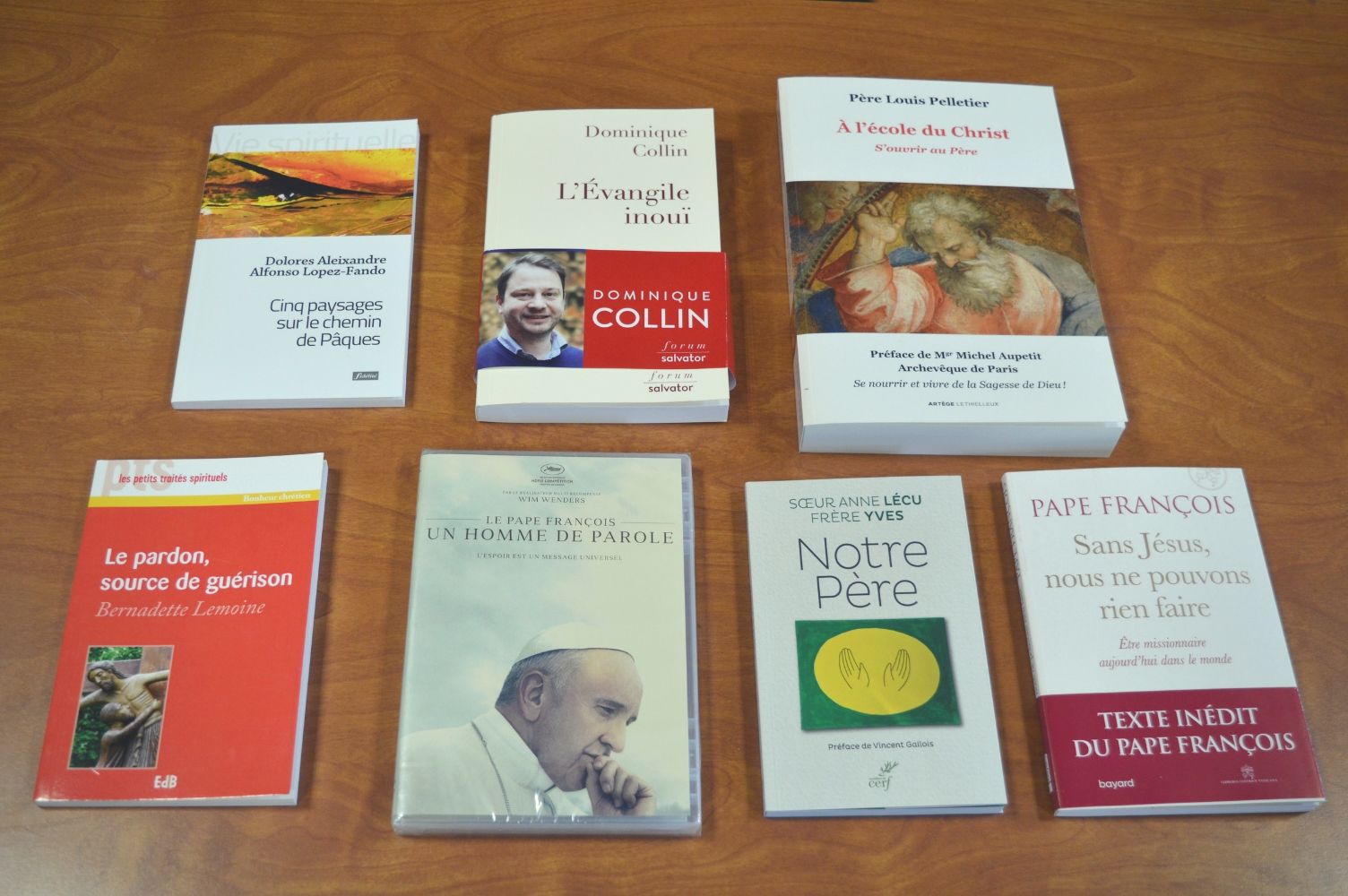

A l’issue de la messe de Saint Louis dimanche 6 avril à 11h00 heures la librairie missionnaire vous proposera un choix de livres et d’articles de piété propices à l’approfondissement de la Foi pour ce Carême.

librairie missionnaire vous proposera un choix de livres et d’articles de piété propices à l’approfondissement de la Foi pour ce Carême.

Nous sommes bien malheureux de savoir que nous ne te reverrons plus à la sortie de l’église St Louis le dimanche, ou encore, tu ne seras plus là pour mettre minutieusement toutes ces bougies, ces petits luminions au fond de l’église, afin que les touristes et les curistes puissent se recueillir… pour tout cela, merci.

Nous sommes bien malheureux de savoir que nous ne te reverrons plus à la sortie de l’église St Louis le dimanche, ou encore, tu ne seras plus là pour mettre minutieusement toutes ces bougies, ces petits luminions au fond de l’église, afin que les touristes et les curistes puissent se recueillir… pour tout cela, merci. sœurs démunis, notamment au sein d’ATD quart monde, à Rochefort. Pendant plusieurs années nous nous sommes rassemblés sur la place Colbert à ton initiative, afin de faire connaître la charte sur la Journée contre la misère du 17 octobre, que le père Joseph Wresinski a créée.

sœurs démunis, notamment au sein d’ATD quart monde, à Rochefort. Pendant plusieurs années nous nous sommes rassemblés sur la place Colbert à ton initiative, afin de faire connaître la charte sur la Journée contre la misère du 17 octobre, que le père Joseph Wresinski a créée.

l’église Notre Dame.

l’église Notre Dame.